今やキャンパーの間では常備ギアとなりつつある薪割用の手斧。

しかし、薪を割っているとうっかり柄の部分にあたってキズがついてしまったりする事がありますよね。

せっかく大事にしている斧にキズがついてしまうと結構へこんじゃいます。。

斧もへこんじゃったけど気持ちもへこんじゃったよ・・

うまい事言った気になってるんじゃないよ!

そんな事にならないように斧の柄の部分にはネックガードと呼ばれる物を巻く方がほとんどです。

ネックガードには色々な物があり、一般的には革で作る物とパラコードで作る物の2種類ありますが、今回はパラコードでの作り方をご紹介します。

準備する物

ハルタホースと太さ4mmのパラコードを2~3m程度用意します。

パラコードの太さは色々な物がありますが、細すぎると沢山巻かなければならなくなり、太すぎると固くなります。

更に見た目のバランスも4mmが一番良いと思うのでこちらをオススメします。

マスキングテープやセロハンテープ等があると作業がかなり楽になります。

巻き方

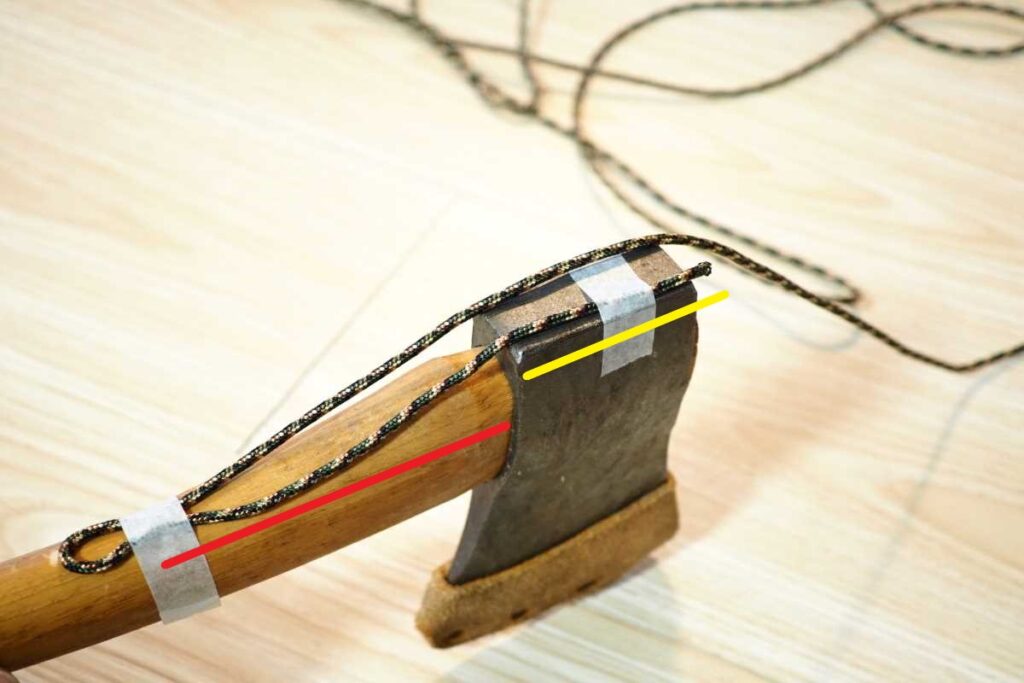

まずはマスキングテープでこのようにパラコードを固定します。

赤い線を引いた部分がパラコードを巻く部分になるのでお好きな長さに調整して下さい。

黄色の線を引いた部分は最後に力いっぱい引っ張る部分になるのでケチらずに少し長めにとっておいて下さい。

私はケチったので最後に苦労しました。

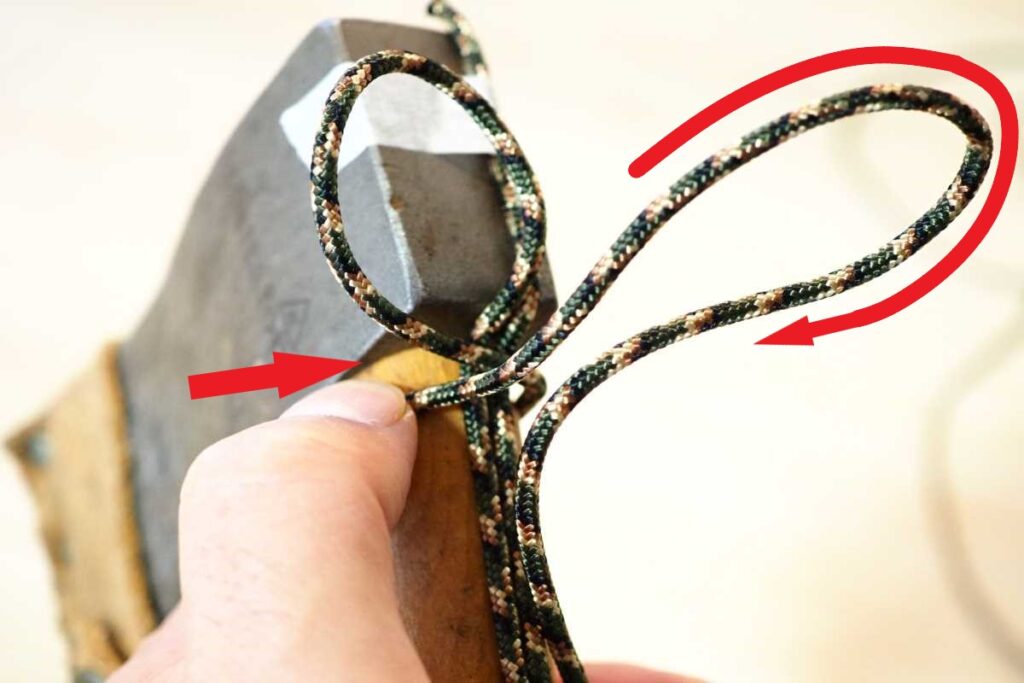

まず固定していない左側のパラコードをくるりと輪っかにします。

輪っかの根元を親指で抑えながら写真の様に柄の周りをぐるっとまわします。

柄からぐるっとまわしてきたパラコードを親指で押さえてもう一つ輪っかを作ります。

その輪っかを最初に作った輪っかに通します。

そのまま引っ張っていくと、最初の輪っかが締まっていきます。

ある程度しまったら、更に一番最初に柄にまわした写真の上側の赤い矢印の パラコードだけを強く引っ張ります。

力いっぱい左右に揺らしながらぐいぐいと締めておく事によって、完成した後にずれる事を防ぎます。

力加減

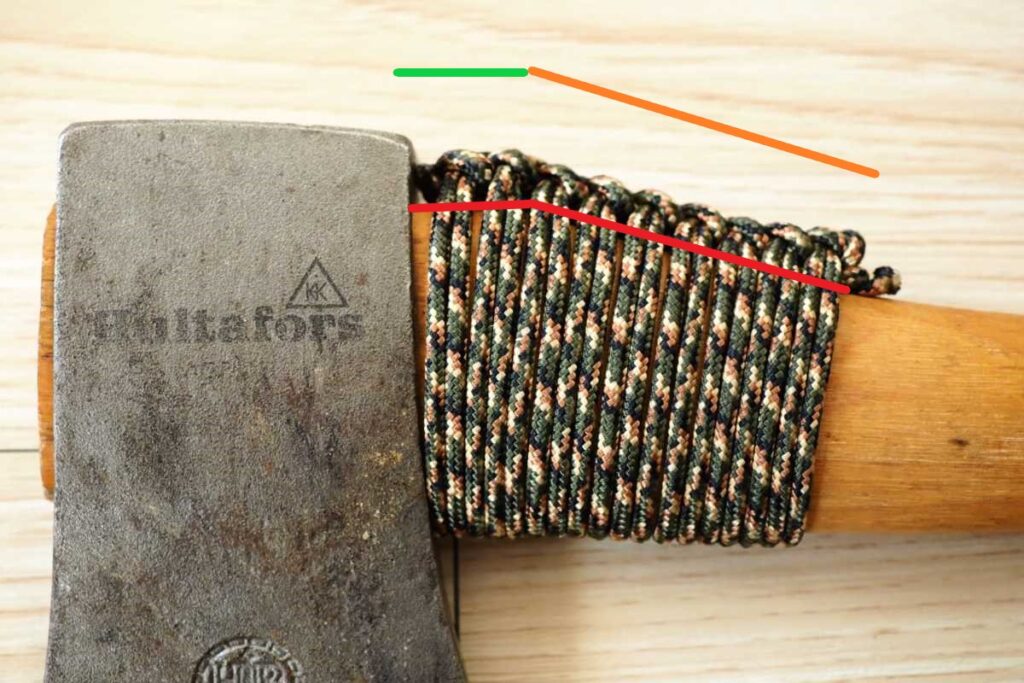

ハルタホースの柄の部分は赤い線で描いた形になっています。

緑の線を引いた場所は思いっきり締める場所で、オレンジの線を引いた場所はそれなりの力で締めて下さい。

理由としてはパラコードを巻き終えた一番最後に矢印の方向に向かって締めて、巻きつけたパラコード同士の隙間をなくさないといけないのですが、柄の部分は左に行くに従って太くなっていくので、右側の方まで思いっきり締め付けていると隙間をなくそうとしても全く動かなくなってしまいます。

あまり緩くしすぎてもいけないのですが、やりながら調整してみて下さい。

先ほどの続きになりますが、力いっぱい締めた後は今度は反対周りにパラコードをぐるっと回します。

斧の右側から回してきたパラコードをさっき作った輪っかに通します。

そしてまた上側の赤い矢印だけを力いっぱい締め付けます。

そしてまた柄をぐるりと回して穴に通す。

これを繰り返していきます。

マスキングテープを貼った所まで行ったら、最後は輪っかを作らずに一本だけ通します。

そしてマスキングテープを剝がしたら、その輪っかにパラコードの端を通します。

斧の刃に張っておいたマスキングテープも剥がし、パラコードの両端を写真の様に思いっきり引っ張ります。

そうすると隙間の開いていたパラコードが赤い矢印の方向に向かってぐんぐん締まっていき、隙間が狭くなっていきます。

あるていど締まったら、下側から指でぐいぐい押しながら更に上側のパラコードを引っ張ります。

最後は柄を持って上のパラコードをこれでもかというくらいぐいぐい引っ張ると、かなり固くする事が出来ます。

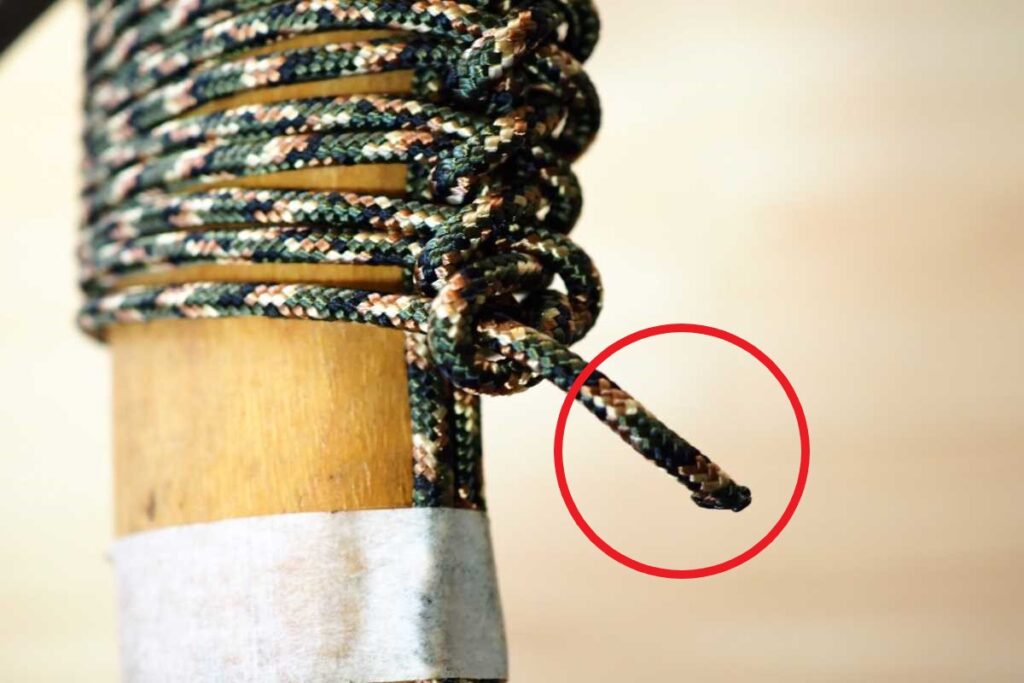

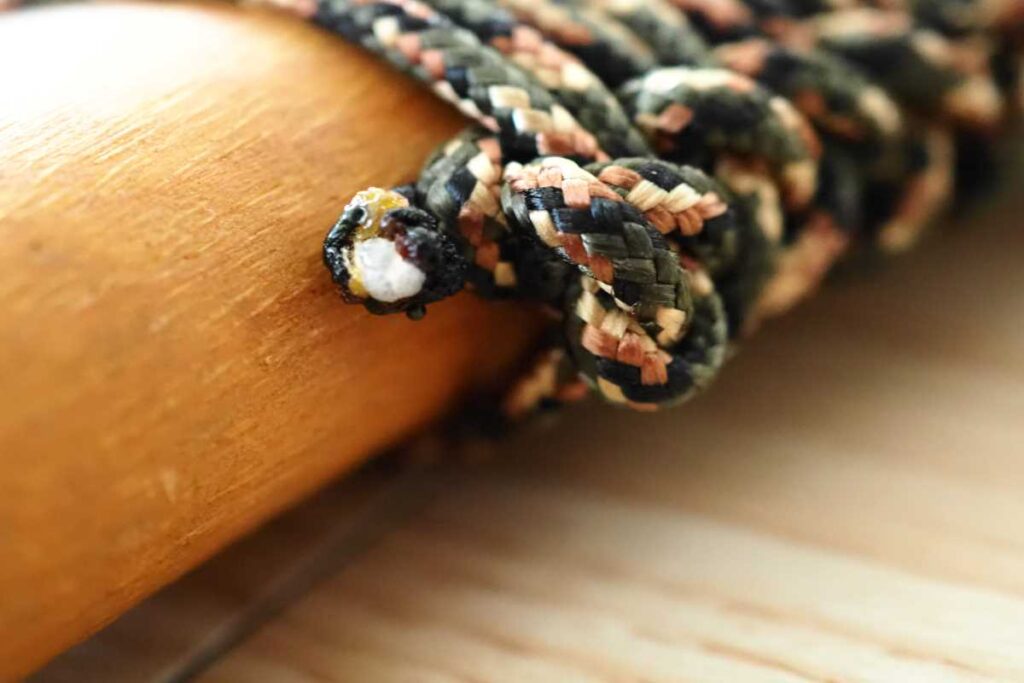

最終的にはこんな形に編み込まれ、ギチギチになりました。

これでパラコードの端を左右共切り落とします。

あまりギリギリだとほどけてはいけないので、少し長めに切る事をオススメします。

仕上げ

仕上げにパラコードの両端をライターで炙って溶かす事によりほつれにくくします。

普通のライターより、ターボライターの方が炙りやすいです。

そのまま炙っても大丈夫そうですが、心配性の私はアルミホイルで柄とパラコードを養生してから炙ったのですが、その辺はお好みで。

完成

いかがでしたか?

編むという事が面倒くさいなという思いがあり、今までチャレンジしていなかったのですが、やり始めると意外と簡単で、何よりめちゃくちゃカッコよくなりました。

個人的にはもう少し長くても良いかなと思いましたが、手元にあったパラコードはこのぐらいが限界だったので、長めにしたい人は3~4m買っても良いかもしれません。

斧のカスタマイズに興味のある方は試してみてはいかがでしょうか。

お気に入りのギアにますます愛着が湧きますよ~

コメント